Número actual

Abril-Junio 2025 vol. 76-2

Portada

Indice

Desde el Comité Editorial

Presentación Los logros de la inteligencia artificial en México

Un viaje fantástico: el papel de la visión computacional para el diagnóstico médico

Neurorrobótica

Robots de asistencia social para personas con demencia

Detección inteligente de caídas para el cuidado de los adultos mayores

Ambientes inteligentes para apoyar el aprendizaje

Técnicas de inteligencia artificial para la operación de robots de servicio

Monitoreo de fenómenos sociales y ambientales mediante observaciones de la superficie terrestre

Control inteligente de robots mediante gestos de la mano

Juegos para el desarrollo del pensamiento computacional

El cómputo afectivo como experiencia artística

Problemas y riesgos de la inteligencia artificial, y legislación para atenderlos

Deepfakes, educación, optimización, música y diseño: la IA y los procesos computacionales en la investigación en la UAM

Colesterol en el cerebro: ¿bueno o malo?

Afectaciones en el embarazo por el estrés durante la pandemia del covid-19

Camarón y agave, un coctel de salud a la vista

Síntesis de péptidos a través de maquinarias no convencionales

ADN extracelular, ¿benéfico o dañino para la supervivencia de las plantas?

Colores, tamaños y formas: la diversidad de los reptiles de México

Cannabis: el tránsito de una planta utilitaria a una mágica

Desde las redes

Noticias de la Academia Mexicana de Ciencias

Artículos fuera de los volúmenes Publicados online

Noticias de la Academia

Premios

Otorga AMC Premios de InvestigaciÓn 2006

Tres destacados especialistas en óptica cuántica, ecología evolutiva y electrónica aplicada fueron los ganadores de los Premios de Investigación 2006 para científicos jóvenes, las distinciones más importantes que otorga la Academia Mexicana de Ciencias (AMC). Héctor Manuel Moya Cessa, Alejandro Córdoba Aguilar y Carlos Rubio González resultaron merecedores del reconocimiento que entrega anualmente esta institución a científicos menores de 40 años que realizan investigación de punta en las áreas de ciencias exactas, naturales, sociales, humanidades, ingeniería y tecnología. En el área de ciencias exactas recibe el galardón Héctor Manuel Moya Cessa, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, por sus estudios en óptica cuántica e interacción de átomos. Alejandro Córdoba Aguilar, del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue distinguido con el galardón en ciencias naturales por su desempeño en el área de ecología evolutiva de la respuesta inmunitaria en insectos. Carlos Rubio González, investigador del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, de Querétaro, es reconocido en el área de ingeniería y tecnología por su labor en los campos de electrónica aplicada y mecánica experimental. Los premios en las áreas de humanidades y de ciencias sociales se declararon desiertos.

Tres destacados especialistas en óptica cuántica, ecología evolutiva y electrónica aplicada fueron los ganadores de los Premios de Investigación 2006 para científicos jóvenes, las distinciones más importantes que otorga la Academia Mexicana de Ciencias (AMC). Héctor Manuel Moya Cessa, Alejandro Córdoba Aguilar y Carlos Rubio González resultaron merecedores del reconocimiento que entrega anualmente esta institución a científicos menores de 40 años que realizan investigación de punta en las áreas de ciencias exactas, naturales, sociales, humanidades, ingeniería y tecnología. En el área de ciencias exactas recibe el galardón Héctor Manuel Moya Cessa, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, por sus estudios en óptica cuántica e interacción de átomos. Alejandro Córdoba Aguilar, del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue distinguido con el galardón en ciencias naturales por su desempeño en el área de ecología evolutiva de la respuesta inmunitaria en insectos. Carlos Rubio González, investigador del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, de Querétaro, es reconocido en el área de ingeniería y tecnología por su labor en los campos de electrónica aplicada y mecánica experimental. Los premios en las áreas de humanidades y de ciencias sociales se declararon desiertos.

Encuentros y actividades

Realizan coloquio de ética, ciencia y globalización

“Es necesario incorporar y fortalecer la ética en el quehacer científico y en el desarrollo tecnológico, así como crear espacios de participación social, puesto que son asuntos que no sólo competen a los investigadores”, afirmó Rafael Loyola, coordinador del coloquio Ciencia y ética en la globalización, realizado los días 24 y 25 de octubre de 2006 en la Ciudad de México. El encuentro contó con la participación de especialistas de México, Francia y España, y fue organizado por la Academia Mexicana de Ciencias, las coordinaciones de Humanidades y de la Investigación Científica de la unam, el Instituto de Investigación y Desarrollo de Francia y la Embajada de Francia en México. Durante el coloquio se evidenció que no existen los mecanismos suficientes para atender los dilemas o conflictos éticos que enfrentan los investigadores, por lo que se propuso profundizar en la reflexión ética, definir criterios, normatividad y una instancia de arbitraje donde se analicen estos problemas.

“Es necesario incorporar y fortalecer la ética en el quehacer científico y en el desarrollo tecnológico, así como crear espacios de participación social, puesto que son asuntos que no sólo competen a los investigadores”, afirmó Rafael Loyola, coordinador del coloquio Ciencia y ética en la globalización, realizado los días 24 y 25 de octubre de 2006 en la Ciudad de México. El encuentro contó con la participación de especialistas de México, Francia y España, y fue organizado por la Academia Mexicana de Ciencias, las coordinaciones de Humanidades y de la Investigación Científica de la unam, el Instituto de Investigación y Desarrollo de Francia y la Embajada de Francia en México. Durante el coloquio se evidenció que no existen los mecanismos suficientes para atender los dilemas o conflictos éticos que enfrentan los investigadores, por lo que se propuso profundizar en la reflexión ética, definir criterios, normatividad y una instancia de arbitraje donde se analicen estos problemas.

Olimpiadas de la Ciencia

México ganó cuatro medallas en química

La selección mexicana obtuvo cuatro medallas de bronce durante su participación en la XI Olimpiada Iberoamericana de Química, llevada a cabo en septiembre pasado en la Universidad de Aveiro, en Portugal. Denise Haydé Cabrera Murguía, de Michoacán; Alberto Fernández Alarcón, de Veracruz; Juan Iván Gómez Peralta, de Guerrero, y José Antonio Rivera Mayorga, de Jalisco, fueron los alumnos de bachillerato que conquistaron las preseas. Los representantes de nuestro país, que fueron ganadores de la Olimpiada Nacional de Química, organizada por la AMC, se enfrentaron a estudiantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.

La selección mexicana obtuvo cuatro medallas de bronce durante su participación en la XI Olimpiada Iberoamericana de Química, llevada a cabo en septiembre pasado en la Universidad de Aveiro, en Portugal. Denise Haydé Cabrera Murguía, de Michoacán; Alberto Fernández Alarcón, de Veracruz; Juan Iván Gómez Peralta, de Guerrero, y José Antonio Rivera Mayorga, de Jalisco, fueron los alumnos de bachillerato que conquistaron las preseas. Los representantes de nuestro país, que fueron ganadores de la Olimpiada Nacional de Química, organizada por la AMC, se enfrentaron a estudiantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.

Membresía

Ingresan nuevos miembros correspondientes

John Fernando Alderete, investigador de la Universidad de Texas en San Antonio, y Sergio E. Ulloa, de la Universidad de Ohio, ambas en Estados Unidos, así como Pieter Van Isacker, del Laboratorio Nacional ganil, de Francia, fueron recibidos en septiembre y octubre pasados como miembros correspondientes de la AMC.

“Estoy orgulloso de pertenecer a la AMC, pues en México realicé algunas de mis principales aportaciones en el campo de la simetría”, dijo Van Isacker, reconocido mundialmente como uno de los líderes en física nuclear teórica. “La simetría está alrededor de nosotros. La podemos encontrar en los árboles, en los copos de nieve, en los girasoles, en las células e incluso en el arte”.

John Alderete, creador de un nuevo método de diagnóstico para Trichomonas vaginalis, protozoario de transmisión sexual asociado al 25 por ciento de los contagios del vih, ha colaborado con investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Biología Experimental de Guanajuato y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para estudiar a este microorganismo, así como a la amiba Entoamoeba histolytica.

En tanto, Sergio Ulloa, considerado el especialista en materia condensada más importante a nivel mundial, se ha interesado en el desarrollo de la física en nuestro país y el resto de América Latina a través de cursos, seminarios, congresos, y apoyando estudiantes de posgrado y posdoctorado, así como el financiamiento de escuelas y becas. Los tres científicos de prestigio internacional han contribuido al avance de la ciencia mexicana gracias a la colaboración con científicos del país y la formación de estudiantes de posgrado.

450 años de igualdad... matemática

CARLOS PRIETO

El concepto de igualdad está en la esencia de las matemáticas. La palabra “ecuación” es sinónima de “igualdad”, pues una ecuación es una igualdad que debe hacerse válida para los valores adecuados de la incógnita. Esos valores que han de conocerse constituyen la solución de la ecuación.

¿No es cierto que quien piensa en la esencia de las matemáticas la asocia con ecuaciones?

Pero la presencia de la igualdad va más allá de las ecuaciones. Simplemente, cuando hacemos alguna operación matemática, nos preguntamos a qué es “igual” el resultado. Decimos “dos más dos es igual a cuatro” o “raíz cuadrada de nueve es igual a tres”. También podemos referirnos a dos ángulos iguales: “la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a un ángulo llano”.

La expresión “es igual a” requería de un símbolo para escribirla. Este símbolo no siempre había existido, tuvo un creador. El médico Robert Recorde (Tenby, Gales, 1510-1558), en su obra sobre álgebra The Whetstone of Witte1 (Londres 1557), consideró demasiado engorroso escribir constantemente “es igual a” y propuso el signo de igual:

I will sette as I doe often in worke use, a paire of paralleles, or Gemowe lines of one lengthe, thus: =, bicause noe.2. thynges, can be moare equalle. (Pondré, como lo he hecho frecuentemente en mi trabajo, un par de paralelas, o líneas gemelas de la misma longitud, así: =, porque no hay dos cosas que sean más iguales.)

La simplificación en la simbología matemática ha resultado ser una magnífica aliada para lograr la rápida evolución de nuestra ciencia. Vale la pena poner el siguiente ejemplo que aparece en los Elementos de Euclides (II.4, del año 300 antes de nuestra era):

Al cortar una línea recta al azar, el cuadrado sobre toda ella es igual a los cuadrados sobre los segmentos y dos veces el rectángulo contenido por los segmentos.

En términos modernos esto simplemente se escribe:

(a + b)² = a² + b² + 2ab

Matemáticamente, los contenidos de ambas expresiones son idénticos, como ha sido lo que conceptualmente los matemáticos a lo largo de la historia siempre han interpretado de ellas.

Aun siendo médico (del Rey Eduardo VI y de la Reina María), la trascendencia histórica de Recorde fue debida a sus libros de texto sobre matemáticas. En The Grounde of Arts (Los fundamentos de las artes, 1540), que es una de las obras matemáticas más antiguas publicadas en inglés, Recorde fue el primero en utilizar sistemáticamente los símbolos + y –. Otros de sus libros son The Castle of Knowledge (El castillo del conocimiento, 1551), obra astronómica que discute las teorías de Copérnico y The Pathwaie to Knowledge (El camino al conocimiento, 1551), considerado por muchos como un resumen de los Elementos de Euclides. (Por cierto, se presume que los Elementos es, después de la Biblia, el libro más traducido, publicado y estudiado del mundo occidental).

Recorde murió en la prisión del tribunal del rey en 1558, a donde ingresó por deudas. Se cree, aunque no se sabe bien a bien, que Recorde pudo haber sido encarcelado por serias denuncias en su contra durante su trabajo como contralor de las minas en Irlanda entre 1551 y 1553.

La invención del signo de igual se recuerda en la St. Mary’s Church, en Tenby, Gales, pueblo natal de Recorde. Conmemoramos este año cuatro siglos y medio de su invención.

¹ El antiguo nombre latino para “álgebra” era Cos Ingenii, que traducido al inglés moderno da “the whetstone of wit” (whetstone es “piedra de afilar” y wit es “agilidad mental”).

Aplicaciones exitosas

del diseño de fármacos utilizando

métodos computacionales

José Luis Medina Franco

Los fármacos actúan produciendo cambios en algún proceso o función fisiológica. Muchos ejercen su efecto al interactuar específicamente con alguna estructura macromolecular del organismo. Para referirse a esta macromolécula, Paul Erlich propuso el término “receptor” a principios del siglo pasado. De esta forma, la interacción de cada fármaco con su respectivo receptor o sitio de acción inicia los cambios bioquímicos y fisiológicos que son característicos de ese fármaco.

Un ejemplo de un sitio de acción son los de las enzimas, proteínas especializadas en acelerar reacciones bioquímicas. La interacción de un fármaco con su blanco molecular se ha comparado en forma muy sencilla con lo que sucede entre una llave y una cerradura. En este caso, la llave encaja en la cerradura para producir una acción: abrir o cerrar esa cerradura.

Cuando se realiza la investigación de nuevos fármacos, nuevos o modificados a partir de moléculas existentes, primero se recopila toda la información posible sobre los procesos biológicos asociados a la enfermedad bajo estudio. En diversas ocasiones se logra identificar a un blanco molecular específico sobre el cual puede actuar un fármaco. Posteriormente se trata de determinar la estructura tridimensional de ese blanco para conocer con detalle el sitio de unión sobre el cual se pretende que interactúe el fármaco. Volviendo a la analogía de la llave con la cerradura, si se quiere fabricar una llave que entre en una cerradura determinada, esto será más sencillo si se conoce la forma de la cerradura.

Una de las técnicas más empleadas actualmente para conocer la estructura tridimensional de macromoléculas es la cristalografía de rayos X. Otra técnica experimental es la resonancia magnética nuclear. A pesar de que el conocimiento de la estructura tridimensional es muy valioso para entender los mecanismos de acción de fármacos y diseñar a nuevas moléculas, en muchas ocasiones ésta se desconoce. Esto se debe, en parte, a la dificultad que presenta el uso de este tipo de técnicas. En estos casos, se puede recurrir a métodos computacionales, por ejemplo, a la metodología conocida como “modelado por homología”.

Una de las técnicas más empleadas actualmente para conocer la estructura tridimensional de macromoléculas es la cristalografía de rayos X. Otra técnica experimental es la resonancia magnética nuclear. A pesar de que el conocimiento de la estructura tridimensional es muy valioso para entender los mecanismos de acción de fármacos y diseñar a nuevas moléculas, en muchas ocasiones ésta se desconoce. Esto se debe, en parte, a la dificultad que presenta el uso de este tipo de técnicas. En estos casos, se puede recurrir a métodos computacionales, por ejemplo, a la metodología conocida como “modelado por homología”.

Los grupos de investigación alrededor del mundo que determinan la estructura tridimensional de macromoléculas almacenan sus resultados en la base de datos pública llamada Protein Data Bank (Banco de Datos de Proteínas, ver “páginas en internet de interés” al final del artículo). Actualmente, esta base de datos contiene información de aproximadamente cuarenta y un mil estructuras, y se actualiza constantemente. Dentro de esta base de datos cada estructura tridimensional tiene asociado un código de cuatro caracteres (llamado código PDB) que la identifica en forma única. Para la visualización en tercera dimensión de estas macromoléculas hay diversas herramientas en internet a las que se puede acceder desde la misma página del Protein Data Bank. También hay diversos programas computacionales gratuitos (ver “páginas en internet de interés”). Algunos de estos programas permiten incluso realizar cierto manejo de las estructuras y cálculos teóricos.

Al uso de la información estructural del blanco molecular para diseñar fármacos se le llama “diseño de fármacos basado en la estructura del receptor”. En este tipo de diseño las computadoras son una herramienta muy valiosa; casi imprescindible. Los programas computacionales permiten no solamente visualizar las estructuras de macromoléculas sino también hacer cálculos teóricos y predicciones de la afinidad que tendrá una molécula, aun hipotética, con el sitio de unión. Esta capacidad de predicción ayuda a proponer hipótesis y planear experimentos para hacerlos más enfocados y sistemáticos. La importancia y gran uso de las computadoras en el diseño de fármacos ha dado origen al área de investigación conocida como “diseño de fármacos asistido por computadora”.

Diseño de fármacos basado en la

estructura del receptor

Se define como la búsqueda de moléculas que encajen en el sitio de unión de un blanco molecular de manera que puedan formar interacciones favorables. Uno de los aspectos más importantes del diseño basado en la estructura del receptor busca mejorar las interacciones que ocurren entre una molécula y su blanco molecular. Esto es, se parte de un fármaco conocido pero que no tiene el efecto requerido; sin embargo, la estructura tridimensional del complejo molécula-blanco proporciona información para realizar la optimización. Con este propósito se recurre a uno de los métodos computacionales más usados en este campo: el “acoplamiento molecular automatizado” (Kitchen y colaboradores, 2004). Este método consiste en calcular con la computadora cuál es la posición más favorable que tendría una molécula con el blanco molecular. A partir del resultado se propocho, se puede trabajar con moléculas hipotéticas que no se tienen en el laboratorio, o que aún no han sido preparadas. En la industria farmacéutica es común trabajar con las llamadas “bibliotecas virtuales”: colecciones de miles o millones de moléculas hipotéticas. Sin embargo, después de hacer los cálculos, estas moléculas virtuales pueden ser fabricadas y evaluadas biológicamente.

Otro aspecto del diseño basado en la estructura del receptor es diseñar, desde cero, una molécula que tendrá interacciones favorables con el blanco molecular. A este proceso se le conoce como “diseño de novo” y ha tenido avances notables en el diseño de fármacos (Schneider y Fechner, 2005). En general, esta estrategia consiste en construir, fragmento a fragmento, una molécula que según los cálculos tendrá interacciones favorables con el receptor. Los probables sitios de unión pueden conocerse a través de experimentos (por ejemplo, mutaciones dirigidas o resonancia magnética nuclear) o con la ayuda de métodos computacionales.

Otro aspecto del diseño basado en la estructura del receptor es diseñar, desde cero, una molécula que tendrá interacciones favorables con el blanco molecular. A este proceso se le conoce como “diseño de novo” y ha tenido avances notables en el diseño de fármacos (Schneider y Fechner, 2005). En general, esta estrategia consiste en construir, fragmento a fragmento, una molécula que según los cálculos tendrá interacciones favorables con el receptor. Los probables sitios de unión pueden conocerse a través de experimentos (por ejemplo, mutaciones dirigidas o resonancia magnética nuclear) o con la ayuda de métodos computacionales.

Aplicaciones exitosas del diseño

de fármacos asistido por computadora

Para muchas enfermedades se conocen estructuras tridimensionales de potenciales sitios de acción de fármacos. En diversas ocasiones los cálculos computacionales han tenido un papel muy importante en la investigación de moléculas que se unen a estos blancos y que actualmente se encuentran en uso clínico. Por ejemplo, el diseño de fármacos asistido por computadora ya ha tenido contribuciones notables en el tratamiento del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, en infecciones por el virus de la influenza y en el tratamiento del glaucoma.

Captopril: primer diseño basado en el receptor

La llamada enzima convertidora de angiotensina participa en dos procesos que parecen ser importantes en la regulación presión arterial. Por una parte, acelera la conversión de la angiotensina I en angiotensina II, que es un vasoconstrictor potente. Por otra parte inactiva a la bradiquinina, que es un vasodilatador. Por tanto, la enzima convertidora de angiotensina es un blanco molecular adecuado para el tratamiento de pacientes con hipertensión.

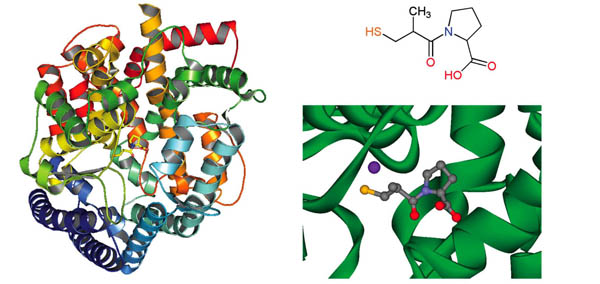

La investigación de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina surgió a partir de una sustancia natural obtenida de una víbora venenosa del Brasil. Al momento de iniciarse los estudios, en la década de los setenta, no se conocía la estructura tridimensional de esta enzima. Sin embargo, sí se conocía la estructura de una enzima parecida, la carboxipeptidasa A de bovino. Utilizando a esta estructura como modelo y siguiendo una metodología que actual-mente se denomina “diseño de análogo activo”, investigadores de la compañía Squibb desarrollaron el captopril, aprobado en Estados Unidos para su uso clínico en 1981. Aunque el captopril no se desarrolló utilizando cálculos computacionales se puede considerar como el primer ejemplo de un fármaco diseñado basado en la estructura del receptor. Recientemente se dio a conocer la estructura del captopril unido a la enzima convertidora de angiotensina (Figura 1), confirmando la hipótesis bajo la cual fue diseñado.

Figura 1. Estructura tridimensional de la enzima convertidora de angiotensina (izquierda) (código PDB: 1UZF), estructura química del captopril (derecha arriba) y detalle de la unión con la enzima.

Fármacos para el tratamiento del glaucoma

La anhidrasa carbónica II humana es una enzima que facilita la hidratación del dióxido de carbono para formar bicarbonato. Aunque diversas anhidrasas carbónicas se localizan en varios órganos, tejidos y células del cuerpo, la anhidrasa carbónica II es de especial interés porque su actividad está asociada a un incremento en la presión intraocular, produciendo de esta manera el glaucoma. Por lo tanto, los inhibidores de la anhidrasa carbónica son atractivos para el tratamiento de esta enfermedad.

Desde hace muchos años se ha utilizado a la metazolamida para el tratamiento del glaucoma. Sin embargo, debido a que este fármaco se administra en forma oral, causa efectos secundarios al inhibir la anhidrasa carbónica que se encuentra en otras partes del cuerpo. Por esta razón, era deseable contar un fármaco que pudiese administrarse en forma tópica (local y externa).

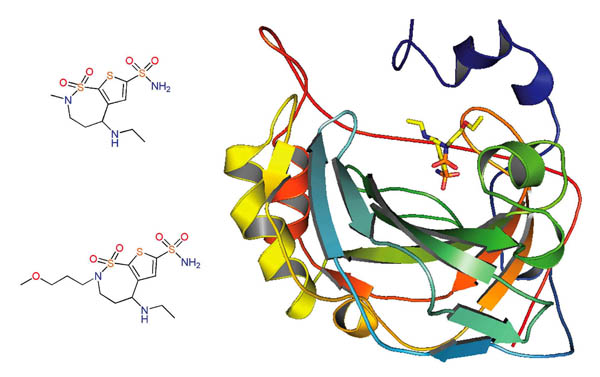

A mediados de la década de los ochenta la compañía Merck obtuvo por cristalografía de rayos X la estructura de la anhidrasa carbónica unida a una molécula que denominaron MK-927. A partir de esta estructura, de cálculos de la energía de diversas moléculas similares a la MK-927 y de estudios cristalográficos, se diseñó a la dorzolamida (Figura 2), un inhibidor potente de la anhidrasa carbónica. Su uso clínico se aprobó en 1994, con el nombre de Trusopt® y fue el primer inhibidor de la anhidrasa carbónica que se logró formular como solución oftálmica y, por tanto, administrarse en forma tópica. Cuatro años después se aprobó a la brinzolamida (Azopt®) que tiene una estructura química muy parecida a la dorzolamida y también se administra en forma tópica (Figura 2).

Fármacos para el tratamiento

del glaucoma

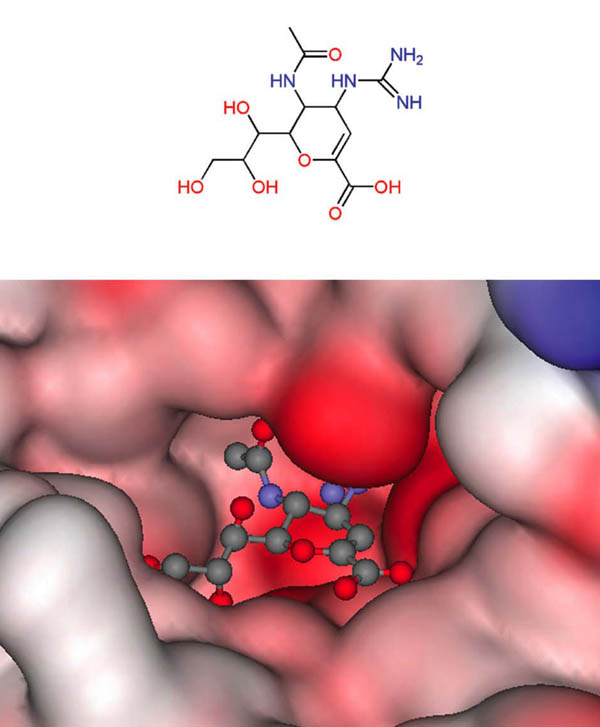

Otro ejemplo del éxito del diseño de fármacos utilizando la estructura del receptor y métodos computacionales es el desarrollo del relenza, fármaco empleado para el tratamiento de la infección causada por el virus de la influenza. Utilizando la estructura tridimensional de la enzima sialidasa (llamada también neuraminidasa, un blanco molecular para atacar al virus), y métodos computacionales, se propuso la estructura de inhibidores potentes de esta enzima (von Itzstein y colaboradores, 1993). La estrategia computacional consistió principalmente en el análisis gráfico de la estructura de la sialidasa y el uso del programa GRID. Este programa, muy utilizado en el diseño de novo de fármacos, es especialmente valioso para encontrar posibles sitios de unión en una macromolécula. Uno de los compuestos diseñados en la compañía hoy llamada GlaxoSmithKline, fue el relenza que se aprobó para su uso clínico en 1999 con el nombre de Zanamivir® (Figura 3). Otro fármaco para el tratamiento de la influenza es el oseltamivir (Tamiflu®), también aprobado en 1999 y hoy comercializado por la compañía Roche. La investigación de este fármaco, que está relacionado con el relenza, también se hizo apoyándose en la estructura tridimensional de la sialidasa.

Figura 2. Estructura química de la dorzolamida (Trusopt ) (izquierda mensional de la anhidrasa carbónica (código PDB: 1A42).

Fármacos contra el SIDA

El mayor número de aplicaciones exitosas del diseño basado en la estructura del receptor con la ayuda de métodos computacionales ha ocurrido hasta ahora en el campo del tratamiento del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (sida). Poco después de que se detectaran los primeros casos a principios de la década de los ochenta, se encontró que el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es el causante de esta enfermedad.

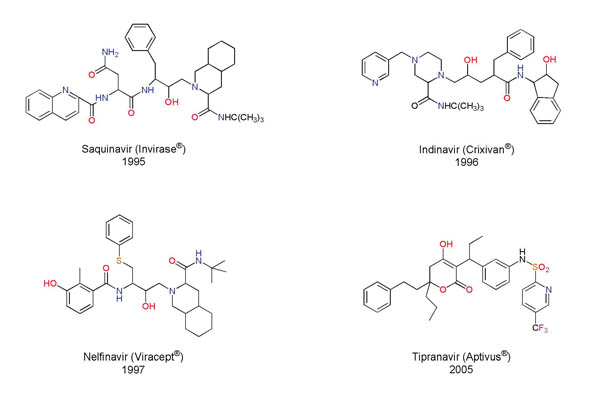

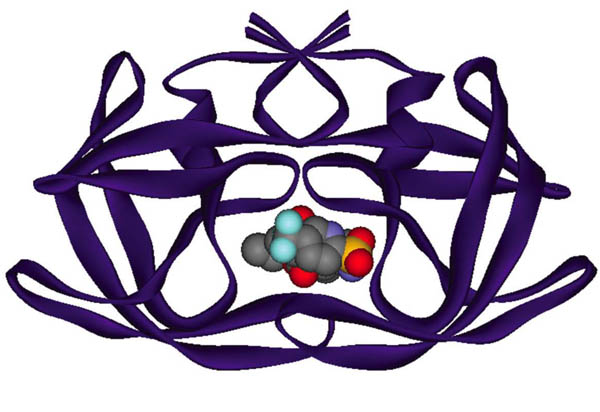

Hay diversos blancos moleculares sobre los cuales pueden interactuar fármacos para detener la infección causada por este virus. Uno de ellos es la enzima proteasa del VIH, que interviene en la maduración de las partículas virales. La estructura tridimensional de esta enzima se dio a conocer a finales de la década de los ochenta. Hacia 1990 se reportó una de las primeras aplicaciones del diseño basado en la estructura de esta enzima con el desarrollo del compuesto entonces llamado Ro 31-8959. Este diseño culminó cinco años después con la aprobación del saquinavir como el primer inhibidor de la proteasa del VIH utilizado en el tratamiento del sida (Figura 4). A partir de la estructura tridimensional de esta enzima se han diseñado y aprobado para su uso clínico ocho inhibidores de la proteasa de VIH. El inhibidor de más reciente aprobación es el tipranavir (Aptivus®), cuyo uso clínico se autorizó en Estados Unidos el 22 de junio de 2005 (Figuras 4 y 5). El uso de métodos computacionales, aunado al análisis estructural y síntesis química, ha participado en forma muy importante en la investigación que produjo estos fármacos. Los estudios computacionales han involucrado, generalmente, análisis gráficos de las estructuras tridimensionales y cálculos de energía. Resulta muy interesante el desarrollo del indinavir (Figura 4, referido originalmente por la compañía Merck con el código L-735,524), que involucró la predicción correcta de la actividad biológica de diversas moléculas utilizando cálculos teóricos (Holloway y colaboradores, 1995).

Figura 3. Estructura química del relenza (Zanamavir®) y detalle del sitio de unión con la enzima sialidasa del virus de la influenza (código PDB: 1A4G).

Figura 4. Ejemplos de fármacos empleados en el tratamiento del sida que inhiben a la proteasa del VIH. Se muestra el nombre comercial entre paréntesis y el año de aprobación.

Otro de los blancos moleculares de gran interés para atacar al virus del sida es la enzima transcriptasa inversa. Esta enzima, que convierte el ácido ribonucleico (ARN) que forma los genes del VIH en ácido desoxirribonucleico (ADN), participa en la replicación de las partículas virales dentro de la célula huésped. En México se está trabajando, mediante técnicas computacionales, en el diseño basado en la estructura del receptor de inhibidores de esta enzima. Utilizando acoplamiento molecular automatizado se han estudiado las interacciones que puede haber entre diversas moléculas y la transcriptasa inversa del VIH (Medina-Franco y colaboradores, 2004a). Partiendo de estos cálculos y otros estudios computacionales se han diseñado moléculas que son inhibidores prometedores de este blanco molecular (Medina-Franco y colaboradores, 2004b).

El futuro del diseño de fármacos mediante técnicas computacionales

Además de los fármacos diseñados con la ayuda de métodos computacionales se ha determinado la estructura tridimensional de diversos fármacos en uso clínico, obtenidos o diseñados por otros métodos, y de sus respectivos blancos moleculares. Algunos ejemplos son la aspirina unida a la enzima cycloooxigenasa I (aunque se sabe que también se une a la cycloooxigenasa II; de ahí sus efectos secundarios de irritación del estómago, gastritis y daño renal), el imatinib (Gleevec®) empleado en el tratamiento de ciertos tipos de enfermedades malignas (específicamente la leucemia mieloide crónica y los tumores del estroma gastrointestinal) y la atorvastatina (Lipitor®), usada en el tratamiento de la hiperlipidemia. Esta información está siendo de gran utilidad para el diseño de nuevos fármacos.

Figura 5. Estructura de la proteasa del VIH unida al tipranavir (Aptivus®) (código PDB: 1D4S).

Hoy el uso de la información estructural de los blancos moleculares y métodos computacionales es una práctica común en la industria farmacéutica y en instituciones académicas y de gobierno de todo el mundo. Esto ha sido favorecido por el fácil acceso a muchos programas que son potentes y tienen un costo muy bajo o incluso son gratuitos. Asimismo, la capacidad de los equipos de cómputo va en un aumento vertiginoso, y los costos de estos equipos son cada vez más accesibles. Como consecuencia, además de los ejemplos mostrados de diseño exitoso de fármacos con métodos computacionales, hay muchos casos en que estas metodologías están aportando información muy importante a la investigación. En México, además de los estudios mencionados con la transcriptasa inversa, se ha realizado acoplamiento molecular automatizado con la isomerasa de triosasfosfato (Espinoza-Fonseca y Trujillo-Ferrara, 2004) y con la 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A reductasa (Medina-Franco y colaboradores, 2005) para contribuir en el diseño de compuestos antiparasitarios para combatir el colesterol en la sangre (hipocolesterolemiantes), respectivamente. Otras aplicaciones se extienden a diversas enfermedades incluyendo el cáncer, el sida, la enfermedad de Alzheimer, la hipertensión y la artritis, entre muchas otras. Estas aplicaciones, así como los avances en el desarrollo de métodos y programas computacionales para el diseño de fármacos, pueden encontrarse en artículos publicados en revistas como Journal of Medicinal Chemistry, Journal of Computer-Aided Molecular Design, Journal of Chemical Information and Modeling, Bioorganic and Medicinal Chemistry, Current Computer-Aided Drug Design, Nature Reviews Drug Discovery y Science, entre otras. Sin duda, en un futuro cercano veremos más fármacos desarrollados con la ayuda de métodos computacionales.

Conclusión

Las computadoras se han convertido en una poderosa herramienta para generar modelos de fármacos interactuando con biomoléculas. Estos modelos ayudan a entender el mecanismo de acción de los fármacos, proponer modificaciones para mejorar su efecto terapéutico y diseñar nuevas moléculas. Hoy en día, ya hay diversos fármacos en uso clínico que fueron diseñados con la ayuda de métodos computacionales, muchos de ellos para el tratamiento del sida.

Agradecimientos

Agradezco a la doctora Karina Martínez (Universidad de Arizona) y al doctor Heriberto Medina (Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán) sus valiosos comentarios. Dedico este trabajo a la Fundación Lorena Alejandra Gallardo en sus veinticinco años de trabajo incansable en el apoyo a estudiantes mexicanos.

Para saber más

Para saber más

Espinoza-Fonseca, L. M. y J. G. Trujillo-Ferrara (2004), “Exploring the possible binding sites at the interface of triosephosphate isomerase dimer as a potential target for anti-tripanosomal drug design”, Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 14, 3151-3154.

Gohlke, H. y G. Klebe (2002), “Approaches to the description and prediction of the binding affinity of small-molecule ligands to macromolecular receptors”, Angewandte Chemie International Edition, 41, 2644-2676.

Holloway, M. K. y colaboradores (1995), “A priori prediction of activity for HIV-1 protease inhibitors employing energy minimization in the active site”, Journal of Medicinal Chemistry, 38, 305-317.

Jorgensen, W. L. (2004), “The many roles of computation in drug discovery”, Science, 303, 1813-1818.

Kuntz, I. D. (1992), “Structure-based strategies for drug design and discovery”, Science, 257, 1078-1082.

Kitchen, D. B. y colaboradores (2004), “Docking and scoring in virtual screening for drug discovery: methods and applications”, Nature Reviews Drug Discovery, 3, 935-949.

Medina-Franco, J. L. y colaboradores (2004a), “Docking-based CoMFA and CoMSIA studies of non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors of the pyridinone derivative type”, Journal of Computer-Aided Molecular Design, 18, 345-360.

Medina-Franco, J. L. y colaboradores (2004b), “Flexible docking of pyridinone derivatives into the non-nucleoside inhibitor binding site of HIV-1 reverse transcriptase”, Bioorganic and Medicinal Chemistry, 12, 6085-6095.

Medina-Franco, J. L. y colaboradores (2005), “Molecular docking of the highly hypolipidemic agent ?-asarone with the catalytic portion of HMG-CoA reductase”, Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 15, 989-994.

Schneider, G. y U. Fechner (2005), “Computer-based de novo design of drug-like molecules”, Nature Reviews Drug Discovery, 4, 649-663.

von Itzstein, M. y colaboradores (1993), “Rational design of potent sialidase-based inhibitors of influenza virus replication”, Nature, 363, 418-423.

Páginas en internet de interés

Protein Data Bank, banco de datos de blancos moleculares y otras estructuras tridimensionales: http://pdbbeta.rcsb.org

Algunos programas gratuitos para visualizar estructuras moleculares en tercera dimensión:Chimera:

http://www.cgl.ucsf.edu/chimera/;

Molscript:

http://www.avatar.se/molscript/;

Pymol:

http://pymol.sourceforge.net/;

Raster 3D:

http://www.bmsc.washington.edu/raster3d/. (En la página del Protein Data Bank puede accederse directamente a los visualizadores King Viewer, Jmol Viewer, WebMol Viewer, entre otros.)

Programa de cómputo gratuito para dibujar estructuras químicas: ACD Labs Chemsketch: http://www.acdlabs.com/download/

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

| enero-marzo 2007 | volumen 58 | número 1 |

|

Ambiente y salud

|

||

|